Die Kunst des Anschlags Fast völlig in Vergessenheit geraten, seit einigen Jahren aber durch Wiederveröffentlichung ihrer wichtigsten Schriften prinzipiell wieder zugänglich geworden: Die bis heute avantgardistische Lehre des künstlerischen Klavierspiels von Elisabeth Caland, eine der bedeut-samsten technischen Konzeptionen in der Geschichte des Klavierspiels. Chopin war nicht der einzige, der das Problem aufgeworfen hatte, wie man das Klavier spielen kann, ohne es (an) zu schlagen - il faut toucher, nicht frapper le piano. Elisabeth Calands vor hundert Jahren formulierte Konzeption ist der erste Versuch, eine wissenschaftlich begründete Lösung für diese komplexe physio-ästhetische Aufgabe zu formulieren. |

In ihrer Erfindung einer grundsätzlich stoßfreien pianistischen Spielweise sind in nuce bereits die modernen Körpertechniken angelegt - von der Alexander-Technik bis zur Felden-krais-Methode: Calands Lehre ist der Entwurf einer Eutonisierung avant la lettre. Und ihr Konzept für die Anschlagskunst am Klavier läuft hinaus auf die Aufhebung des Anschlags - eine paradoxe Idee, in der das Geheimnis des schönen Klavierklangs enthalten ist. Die Grundideen der Klavierlehre von Elisabeth Caland habe ich in einem Vortrag über Die Kunst des Anschlags (Seite 33-54) dargestellt. |

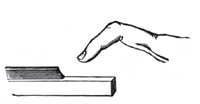

Bei den Calandschen Grundgedanken ist es nicht geblieben. Eine Vorstellung der darauf aufbauenden praktischen Prinzipien, die sich vor allem von Paul Pichiers Anschlagslehre (1962) herleiten, und wie ich sie meinen Schülern vermittle, gibt "Das klaviertechnische Quartett": Das klaviertechnische Quartett oder Die neue Schule der Geläufigkeit Vier leidenschaftlich am Klavierspiel Interessierte sprechen über Klaviertechnik und Musik, über den Lernweg und die Hauptprinzipien meiner Klaviermethode. Ein Quattrolog in mehreren Episoden, die hier sukzessive veröffentlicht werden. Die Teilnehmer: Balthasar Haussmann (B) Dr. phil, Historiker, leitet (beim Beginn dieser Gespräche im Jahr 2003) die Berlin-Abteilung des Nikolai-Verlags und lernt seit ca. 3 Jahren Klavier bei Gerhard Herrgott. Barbara Nemitz (BN) Dr. med, Fachärztin für Arbeitsmedizin, Leiterin der Akademie für Arbeitsmedizin und Gesundheitsschutz, Berlin (von 1990 - 2009), lernte seit 15 Jahren Klavier bei GH. Marija Moßburger (M) Musikstudium in Ljubljana und Detmold, Konzertexamen Orgel, Diplomierte Klavierpädagogin, unterrichtete Klavier u.a. am Händel-Konservatorium Halle und an der Universität Halle; hospitiert (beim Beginn dieser Gespräche) seit einiger Zeit im Unterricht von GH. Gerhard Herrgott (G) Dipl.-Klavierpädagoge, Dipl.-Mathematiker; hat nach dem Mathematik- und Philosophiestudium und einigen Jahren Lehrtätigkeit an der TU Berlin ein klassisches Klavierstudium absolviert; unterrichtet seit zwanzig Jahren Klavier. --------------------------------------- Erstes Gespräch B Vielleicht sollten wir uns einen Arbeitstitel überlegen, um ein bißchen zu wissen, wo es hingeht und um immer wieder dahin zurückkehren zu können. BN Wir hatten zwei: Das klaviertechnische Quartett. Und der Untertitel: Die neue Schule der Geläufigkeit. B Warum Geläufigkeit? BN Früher hatte ich gedacht, es gehe um Fingergeläufigkeit. B Das wäre mir bei dem Wort „Geläufigkeit“ auch als erstes eingefallen; und der Leser wird wohl ebenfalls zuerst an Fingergeläufigkeit denken. BN Darf er ruhig. G. Es heißt ja „Die neue Schule der Geläufigkeit“. Aber es ist ein ironischer Untertitel. M Dieser Untertitel kann ja auch verwirren. Und er ist auch provozierend. G Er ist provozierend und abschreckend, weil alle Leute gleich an Czerny denken – und wer möchte schon freiwillig gern an Czerny denken? B Also: Man soll nicht an Czerny denken. BN also: „Keine Schule der Geläufigkeit“. G „Keine Schule der Geläufigkeit“, das ist doch ein guter Untertitel! M Na gut, das mit Czerny ist so eine Sache; ich habe mich mit ihm ein bißchen auseinandergesetzt. Und ich habe plötzlich angefangen, ihn ganz gerne zu haben und auch seine Ideen. Ich glaube, so ganz doof ist das alles nicht. B Geläufigkeit, das ist doch gut als Einstieg. Die Vorstellung, die man immer hat, daß man halt schnell Tonleitern spielen können muß und so. Mit diesen Vorstellungen kam ich vor drei oder vier Jahren zu Gerhard, es gab keine Tonleitern, es gab keinen Czerny, es gab überhaupt nix. Es hieß: Jedes Stück ist eine Etüde. G Ich will noch eine methodische Bemerkung zum Einstieg machen . Wenn man einen Text schreibt „für jemand“ dann stellt man sich auf einen fiktiven Standpunkt oberhalb: Man beherrscht angeblich den Stoff und bereitet ihn nun für jemanden vor – die typische didaktische Sichtweise, die sich, wenn man genauer hinguckt, eher als falsch erweist, nämlich als versimpelnd und dadurch verfälschend. Die Frage, um die es geht ist, ganz grob, die nach dem Zusammenhang von Klaviertechnik und Klavierklang, nach dem Zusammenhang von körperlicher Spannung und Bewegung und den damit am Klavier erzeugbaren Klang- und Zeitgestalten. Ich bin natürlich etwas intensiver vorbereitet als ihr, aber ganz verstehe ich diesen Zusammenhang auch nicht, es gibt niemanden, der ihn ganz versteht. Unser Gespräch wird sich darum drehen, wie wir diese Zusammenhänge erfahren haben, wie man sie beschreiben, wie man sie präzisieren kann. Unser Gespräch sollte an einem Problem orientiert sein, und nicht an der Vermittlung eines angeblich schon gelösten Problems. Das wäre von mir aus die Grundhaltung des Gesprächs. Es ist natürlich etwas, was nicht nur in einem einzigen Gespräch entsteht. Es ist ein so komplexer Gegenstand - um eine Formulierung von Balthasar zu übernehmen, aus der Klavierstunde: Er fragte irgendwas, ich antwortete, und er sagte: Das ist ja dasselbe wie immer. Und darauf sagte ich: Ja, aber die einhunderteinste Variation. Und es kommt darauf an, dieses Thema mit Variationen zu spielen. Das ist die einzige Chance: Mille e tre, Tausendunddreimal durchzusprechen, unter einem immer neuen Gesichtspunkt. Das ist gleichzeitig meine methodische Idee; das ist eine vollkommen andere Idee als die euklidische, also daß man mit den scheinbar einfachsten Sachen anfängt und dann immer komplexer wird. Das halte ich für auf dem Gebiet der Klaviertechnik für vollkommen unmöglich. Die Idee ist: Man fängt mit dem Schwierigsten an und spricht es immer von neuem durch. Das ist auch gleichzeitig mein Einstiegsvorschlag. B Was ist denn nun das Schwierigste? G Eine solche Art von Text ist auf diesem Felde extrem ungewöhnlich. Der Text, der sich dem am meisten annähert, ist das Buch von Paul Pichier „Der pianistische Anschlag“ (Wien, 1962) – das auch die Form eines Quartetts hat. Es gibt einen Anatomen darin, eine Klavierlehrerin, es gibt den Meister, dessen Rolle ich versuche schlecht und recht nachzubilden – und es gibt eine Anfängerin. Die hat dort die Aufgabe, die dummen Fragen zu stellen. B Das mach ich. G Aber wir alle sind auf diesem Feld Dummchen. Es gibt etwas, das schwer erträglich ist an vielen klaviermethodischen Texten, daß sie von einer Wahrheitsposition aus sprechen. Die ist nur leider erkauft durch Versimpelung an einer oder an vielen Stellen. Die ganze Geschichte wird in der Regel reduziert auf eine Ein-Punkt-Theorie, also: Die Rückenspannung ist das Zentrum des Klavierspiels, oder die Oberarmrotation, oder sonst was. Ich nenne das monofokale Theorien. BN: Also nur ein Fokus. G Genau. Jemand hat einmal die Erfahrung gemacht, daß eine bestimmte Bewegung des Handgelenks ihm entscheidend geholfen hat und hat darauf ein System errichtet. Wie z.B. Erwin Johannes Bach in seinem Buch „Die vollendete Klaviertechnik“, mit seiner „primären Spielbewegung“ (einer bestimmten Art der Drehung des gesamten Arms), die ja wirklich sehr gut ist – aber daß das wiederum alle Probleme lösen soll, ist ein Humbug. Sich ein Denken zuzumuten, das nicht in die monofokale Falle rutscht, heißt von vornherein, daß man das gute Klavierspiel als ein rätselhaftes Phänomen auffaßt, dem man sich mit immer neuen Begriffen und Metaphern nähert. Das ist eigentlich das Adäquate, das sollte das Selbstverständlichste auf der Welt sein, ist es aber nicht. Vielleicht ist es der Zwang, etwas zu lehren, was man gleichzeitig selber nicht gut versteht, der diese Art von zu schlichten Systemen produziert. Das ist der Hintergrund, von dem ich mich mit Euch versuche abzusetzen. Keine Wahrheitsverkündung. B Du hattest vorhin in etwa gesagt: Es geht darum, eine Technik zu finden, die einen guten Ton erzeugt. Das ist doch schon mal eine erste Antwort. Die einfachste noch, aber immerhin. Das heißt nicht, daß man schnell sei oder so, sondern es geht um einen guten Ton. G Das geht um zwei Fragen. Erstens: wie man einen guten Ton spielen kann, und dann, wie man den zweiten Ton spielen kann. Es war die Idee von Pichier, das so zu formulieren. Damit ist gemeint: Der zweite Ton ist kein erster Ton. Ein erster Ton ist einer, der ohne Verbindung, welcher Art auch immer, zu einem vorherigen, gespielt werden kann, ein für sich stehender Ton. B Gerhard ist jetzt auf Pichier, als Hintergrund, zu sprechen gekommen. Es gibt ja wahrscheinlich Leute, die nicht sagen würden, daß das Klavierspielen daraus besteht, von einem Ton zum zweiten zu kommen. Das hat große Konsequenzen, was er sagt. Das sind die Glaubensbekenntnisse. BN Das ist offenbar unsere Schule. B Ja. BN Ja, aber das Wort „Glaubensbekenntnis“ stört mich. Wir erleben es ja beim Spielen, das ist doch jetzt keine Glaubensfrage mehr. B Ach, ich denke, daß immer alles Glaubensfragen sind. Es gibt welche, mit denen kann man besser leben und es gibt welche, mit denen geht’s schlechter. BN Ach so. G Ich finde es eine Provokation, es so zu nennen, und sie ist berechtigt. Es ist tatsächlich ein Wissensfeld, in dem man gar nicht umhinkommt, über lange Zeit einem Wissen anzuhängen, das man nicht überprüfen kann. Es gibt eine Art Überprüfung in längeren Zyklen, aber diese können sehr lang sein. Ich habe dem Glaubensbekenntnis meines ersten Hochschullehrers aus Japan jahrelang angehangen, bis ich genug Krämpfe in den Händen hatte und Anlaß, mich nach Anderem umzusehen. B Wie war denn dessen Bekenntnis? G Daß man die Finger kräftigen und unabhängig machen muß. Cortot-Schule. B Wie hätte der den Zweck bestimmt? Die Zweckbestimmung von Pichier ist ja, von einem Ton zum andern zu kommen. Wie hätte der japanische Lehrer das bestimmt? Er hat ja einen Grund gehabt. Oder vielleicht auch nicht. Wozu macht man überhaupt Fingerarbeit? M Ein ganz einfacher Gedanke: Finger und Taste. G Das hat den Vorteil, daß die technische Problematik des Klavierspiels auf ein einziges Problem reduziert wird, nämlich auf die Kräftigung der Fingermuskulatur. Man muß diesen enormen begrifflichen Aufwand nicht treiben – über so lange Bewegungsketten nachzudenken beispielsweise, wie wir es tun - , man erspart sich die kinästhetische Aufmerksamkeit gegenüber dem eigenen Körper - scheinbar, denn man zahlt diese fehlende kinästhetische Aufmerksamkeit möglicherweise zwei Jahrzehnte später in den Wartezimmern der Orthopäden ab. Auf einer gewissen Ebene führt das Fingertraining viel schneller zu Resultaten, die vorzeigbar und abprüfbar sind, als der Weg, den wir hier gehen. BN Ich weiß gar nicht, was „Kräftigung der Finger“ ist. G Alle Muskeln werden durch Üben kräftiger, so auch bei den Fingern. BN So wie wenn man sprintet. M Ich habe das so gelernt: von möglichst hoch möglichst schnell nach unten. B Eigentlich gar nicht eine Kräftigung, sondern eine Erhöhung der Distanz vom Finger zur Taste. Je höher ich bin, desto mehr Kraft kann ich einsetzen. G Wir verfolgen das Gegenkonzept. Nicht dem Finger eine maximal hohe und maximal starke Bewegung zu geben, sondern: Der Finger darf keine Kraft aufwenden, um die Taste zum Tastengrund zu bewegen, Man könnte sagen, das ist die Essenz dieser ganzen Schule, die ich hauptsächlich mit den Namen Elisabeth Caland und Paul Pichier verbinde, daß das sozusagen vom Kopf auf die Füße gestellt wird. Es ist mir klar, daß man an dieser Stelle ein Glaubensbekenntnis sprechen muß. Ich verbinde das mit einem theoretischen Gedanken: Mit der begrifflichen Formulierung des Konzepts hat man etwas für das Lernen der Klaviertechnik Essentielles in der Hand. Von Feldenkrais habe ich gelernt, daß die Qualität einer Bewegung nicht unabhängig ist von der Vorstellung, die man sich von ihr macht. Z.B. eine Bewegung, die ich im falschen Gelenk lokalisiere: beispielsweise die Drehung des Unterarms, die oftmals im Handgelenk lokalisiert wird: wenn man das macht, wird die Bewegung sofort zäher, sie wird sich mit einem inneren Widerstand abspielen. Eine korrekte Bewegungsvorstellung – hier: in welchem Gelenk sich die Handdrehung abspielt– ist für die Bewegungsqualität operativ. Man fragt: In welchem Gelenk spielt sich das ab, und allein dadurch, daß man darüber Klarheit schafft, wird die Bewegung real, physisch besser. Ich spreche jetzt von Elementarbewegungen. Wie beispielsweise: wo das Hüftgelenk lokalisiert ist. 95 % aller Leute siedeln das Hüftgelenk in ihrer Vorstellung 20 cm höher an, als es in Wirklichkeit ist. Sobald die Achse für die Drehung (das Vorwärtsneigen des Rumpfes) richtig lokalisiert ist, werden Spannungen im Bauch und im Hüftbereich gelöst. Das sind die elementaren Erfahrungen. Und jetzt meine These: Beim Erlernen der Klaviertechnik funktioniert das, auf sehr komplexen Niveau, ganz genauso. Die präzise Vorstellung ermöglicht das gute Spiel. Dazu muß man einige Begriffe einführen. Sagen wir als erstes: Das Hinunterschlagen der Tasten mittels der Finger wird abgeschafft und ersetzt durch den Einsatz eines ganz anderen Apparats, der mit den Fingern überhaupt nichts zu tun hat; den nenne ich Kraftapparat (bei Pichier heißt er „Belastungsapparat“). BN Waren das jetzt nicht zwei Gedanken ineinander? Ich hatte mir vorher diesen Feldenkrais-Gedanken gemerkt: je genauer ich mir vorstelle, wo die Bewegung stattfindet, desto besser wird die Qualität der Bewegung. Das spricht ja noch nicht gegen dieses Anschlagen durch die Finger – es ist doch eine richtige Vorstellung, daß ich den Finger einen hohen Weg zurücklegen lassen kann, – also ist die Qualität dieser Bewegung ja keine an sich schlechte. G Sicher. Das war kein Argument gegen diese Einzelbewegung. BN Denn die Kritik an dieser Bewegung richtete sich ja erst einmal nur gegen den Ton, den sie erzeugt. G Gegen den Ton, den sie erzeugt, und die mechanische Belastung, die sie den Fingern abverlangt. Es ist unglaublich schwer, so Klavier zu spielen – rein mechanisch. Für die Finger ist es eine ziemliche Arbeit, die Tasten zu bewegen. Eine einzelne Taste, das geht ja noch. Eine Chopin-Etüde ist schon etwas anderes. M Das Problem an deiner Technik dagegen ist, daß man sich ein ganz komplexes Wissen aneignen muß. Das ist nicht so gemütlich, wie wenn man nur an die Finger denkt. BN Es ist eine sehr komplexe Vorstellung, die einem da dauernd abverlangt wird. Als ich heute versucht habe, bestimmte Bewegungen zu rekonstruieren, habe ich mich gefragt, wie das gehen kann: ob man gleichzeitig so viel sich merken kann und gleichzeitig das auch ausführen kann. Es hat etwas Choreographisches in sich. G Ja. BN Gerhards Bewegungen sind nicht, fast nie, solche Bewegungen auf einer einzigen Achse, wie das Fingerheben und – niederdrücken. Es gibt fast keine Elementarbewegungen. G Ich finde die Formulierung „es gibt keine Elementarbewegungen“ sehr nachdenkenswert. Gibt es Elementarbewegungen in dieser Technik oder nicht? Ja und nein. Z.B. wenn wir uns – was vernünftig ist, für den Anfang nur, um uns auf eine gemeinsame Sprache einzupegeln und einzupendeln – über einen Ton unterhalten: den ersten Ton (um den Meister Pichier zu ehren). Da gibt es, in gewissem Sinn, schon Elementarbewegungen. Beispielsweise: einen Ton aus der Hüfte spielen. Die Stehaufmännchen-Bewegung. Im Grunde genommen ist das eine Elementarbewegung: Alle Gelenke, außer dem Hüftgelenk sind fixiert, ich bewege mich in der Hüfte nach vorn. Das sieht natürlich äußerst ungelenk aus und ist es auch, besser gesagt: Es ist nicht ungelenk, sondern ein-gelenk. Es ist das, was ich die Eingelenksbewegung nenne. Es gibt Elementarbewegungen in dem Sinne, daß es künstliche, quasi experimentell erzeugte Eingelenksbewegungen gibt, die den Sinn haben, daß diesem Gelenk ein Wissen vermittelt wird. Die Hüfte lernt, daß sie eine Verbindung zum Tastenboden effektiv herstellen kann, daß sie den ganzen Körper bewegen kann bis zur Fingerspitze. Alles oberhalb des Hüftgelenks ist fixiert, und die Hüfte kann mit diesem ganzen fixierten Oberkörper Töne spielen. B Vielleicht sagt man nicht Elementarbewegungen, sondern Bewegungselemente. BN Genau. G Wunderbar. BN Der Körper muß es eben auch lernen. Die Hüfte muß wissen, daß sie praktisch immer mitschwingt. Und der Körper muß es so können, daß er diese Hüftschwingung immer einsetzt, auch ohne daß er jetzt explizit sagt: Hüfte, schwing mit. B Das ist jetzt wichtig. Da geht es darum, wie man sich das Wissen seines Lehrers aneignet. BN Nein – ja. Wie man das bis in den Körper reinkriegt. M Ich sehe das so, daß es bei beiden Sachen um einen Automatismus geht. Ich würde dich jetzt gerne fragen: Wieso glaubst du, daß das mit der Hüfte nicht so einfach gehen könnte wie mit dem Finger? BN Der Finger ist kräftig, wenn du ihn gekräftigt hast. Während die Hüfte starre Haltungen zwischendrin hat, die kann ja in ganz verschiedene Zustände verfallen. Während der Finger, der ist kräftig, jedenfalls solange man halbwegs im Training bleibt. B Da fällt mir vielleicht was ein. Im Unterricht spreche ich manchmal von Muskeln. Da krieg ich natürlich sofort eins drüber: es geht nämlich nicht um Muskeln, sondern um Gelenke. Das ist, glaube ich, auch eine zentrale Angelegenheit. Das ist ein völlig anderes Denken. Wenn man überhaupt über Kräftigung redet, redet man eigentlich über Muskeln. Und das Denken in Gelenken verhindert das Denken in Kräftigungskategorien. Gerhard spricht immer nur von Gelenken. Und auch das Bewußtwerden des Körpers – wo man doch denken sollte, da gehört auch das Bewußtwerden über die Muskeln dazu, - nein, gehört nicht dazu. Ich hab’s noch nicht ganz verstanden, wieso das nicht dazugehört. Ich habe mir einfach angewöhnt, auch nur in Gelenken zu denken, und habe aber eigentlich noch nicht richtig verstanden, wieso die Muskeln so gar keine Rolle spielen bei den Erklärungen. Und die Sehnen auch, und sowas, das muß doch alles wichtig sein. M Stimmt das, daß die keine Rolle spielen? G Ja. Das eine entschiedene Abwendung von den physiologisch orientierten Denkfiguren, die auf diesem Feld verbreitet worden sind, und wo einige Bücher über die Technik des Klavierspiels damit anfangen, daß man ungefähr 150 Muskeln vorgestellt bekommt. Ich will meinerseits noch einmal bei diesem sehr interessanten Punkt mit den Bewegungselementen ansetzen. Das scheint ja erstmal ein sehr verführerischer Gedanke zu sein: Es gibt Bewegungselemente. Also sagen wir mal: die Hüfte bewegt sich, der Oberarm bewegt sich, Rotation, der Unterarm, das Handgelenk – wunderbar, das sieht plötzlich so übersichtlich aus. Es sind ziemlich viele Gelenke, aber wenn man die alle einzeln gelernt hat, die einzelnen Bewegungselemente, dann hat man einen Bewegungsbaukasten, dann kann man das schön zusammenbauen, zu Komplexbewegungen, nicht wahr? Also da steht schon eine ganze Metaphysik bereit. Der Punkt ist nur, daß ein solches Denken nicht ausreicht. Man kann diesen Denkfehler drastisch illustrieren: Der Mensch besteht aus Molekülen, also muß man Chemie lernen, will man den Menschen verstehen. Scheint doch irgendein Fehler zu sein in diesem Gedanken. Vielleicht versteht man den Menschen doch nicht, auch wenn man alle Molekülverbindungen studiert hat. Und ebensowenig versteht man das Klavierspielen, wenn man alle Gelenke studiert hat. Man muß zwar alle studieren, die beteiligt sind, und muß sie von den meist vorhandenen Störungen – sprich: unbewußt blockierten Bewegungsrichtungen – befreien (z. B. ist die Oberarmrotation oftmals blockiert bei vielen Leuten, und noch öfter die Rotation der Schulter), aber damit hat man noch keine begriffliche Annäherung ans Klavierspielen. Weil es eine funktionale Differenzierung gibt innerhalb dieser Bewegungen, die nicht erfaßt ist, wenn man sie alle einfach nur nebeneinander legt. Sprich: Das gute Klavierspiel läßt sich nicht so beschreiben, daß die Hüfte und die Arme und Hand und die Finger sich alle irgendwie bewegen, und dann hat man’s. B Warum fällt dir nicht ein zu sagen, daß sie sich koordiniert bewegen? G Das kann man sagen, das klingt immer schön... B ...aber heißt nichts. G Klar sollen sie sich koordiniert bewegen, die Frage ist: Worin besteht die Koordination? – Die einfachste Idee wäre: Sie bewegen sich alle koordiniert so, daß alle dazu beitragen, die Taste nach unten zu drücken. Das wäre so eine erste Vorstellung. Ehre sei Pichier, der uns gelehrt hat, daß dem nicht so ist. Sondern es gibt eine Funktion, die darin besteht, die Taste nach unten zu bringen, das ist die Funktion, die der Kraftapparat übernimmt, und der endet dort, wo die Elle endet. Die anderen Bewegungselemente haben nicht die Funktion, die Taste nach unten zu bringen. Ein Teil des Bewegungsapparats schließt sich zum Kraftapparat zusammen, der die Aufgabe hat, die Taste nach unten zu bewegen, und der andere Teil der Bewegungselemente schließt sich zusammen zu einer Einheit, die wir den Griffapparat nennen, und die hat die Funktion, die Hand zu bewegen, nicht die Taste. B Jetzt sind wir ein bißchen weggekommen von dieser Unterscheidung zwischen Muskeln, also Kraftfingerspiel auf der einen Seite und den koordinierten Gelenkbewegungen auf der anderen. G Ja. Aber ich werde versuchen, einen Bogen zu schlagen. Was ich gerade beschrieben habe, war eine funktionale Unterscheidung innerhalb des Bewegungsvorgangs „Anschlag am Klavier“: Einige Bewegungselemente arbeiten so zusammen, daß ein Impuls nach unten auf die Taste ausgeübt wird, so daß die Taste von ihrer Höhe bis zum Grund gebracht wird. Das ist offensichtlich notwendig aufgrund der Mechanik des Klaviers. Ein anderer Teil arbeitet so zusammen, daß Hand und Finger sich von einer Taste zur nächsten bewegen können in einer Weise, die wir kontrolliert führen können. Das ist ebenso notwendig. Und diese beiden Funktionen halten wir fest – das hat Pichier festgehalten. Erst diese Unterscheidung erlaubt es, das Klavierspielen zu denken, ohne in Paradoxien verschiedenster Art zu geraten. Und jetzt versuche ich, den Bogen zu schlagen: Das alles habe ich formuliert und habe dabei kein bißchen über Kraft geredet. Sondern nur über Richtungen. BN Du hast Kraftapparat gesagt, und der muß einen bestimmten Weg überwinden. G Der muß einen bestimmten Weg überwinden, und das ist eine Tastenbewegung. Im physikalischen Sinne wird da Kraft aufgewendet. Deswegen nenne ich ihn auch einen Kraftapparat. Von der Empfindung her, ist es das Gefühl, daß Klavierspiel mit null Kraft gespielt wird. Als ob etwas schwebt und elastisch federt. Eigentlich – ich werde sogar noch weitergehen und sagen: Es fließt einem die ganze Zeit Kraft zu, und man weiß gar nicht woher. Die Kraftempfindung entsteht nach meiner Erfahrung daraus, daß Gelenke fixiert werden und Teile des Bewegungsapparats, meistens die peripheren, sprich Hand und Finger, überlastet sind. Die Kraftempfindung ist eine Überlastungsempfindung. Da hat man das Gefühl: Klavierspielen kostet Kraft. B Ist „Kraftapparat“ dann eigentlich so ein Behelfsbegriff? Er führt ja zunächst ein bißchen in die Irre, weil man auch an Muskeln denkt. G Vielleicht finden wir einen besseren Begriff. Ich habe erst einmal anknüpfend und abweichend von Pichier formuliert, der vom „Belastungsapparat“ spricht. Warum Belastungsapparat: weil Pichier in einer Gewichtsmetaphysik denkt. Er denkt noch, das Gewicht muß wirken. Das führt in Verwirrungen ganz anderer Art, wenn man das Klavierspielen von der Gewichtsvorstellung her zu verstehen versucht. Nach diesem Modell ist es ein Gewicht, das auf die Taste drückt. Im Gegensatz zu meiner Vorstellung, die ich von Elisabeth Caland (oder von Chopin) übernehme, daß der balancierte Arm bewegt wird, um die Taste zu bewegen. Das ist im physikalischen Sinne auch eine Kraftfunktion. In der Kraftvorstellung muß man unterscheiden: den physikalischen Kraftbegriff und die kinästhetische Kraftempfindung. Im physikalischen Sinne sind immer Kräfte im Spiel. Aber kinästhetisch, von der Empfindung her, ist es so: Je weiter man in der Klaviertechnik kommt, desto weniger hat man das Gefühl von Kraft. Das heißt: Unsere kinästhetische Empfindung ist nicht einfach ein Abbild der physikalischen Wirklichkeit. Das kann sehr weit auseinanderliegen. So wie der Körper sich nach einer Feldenkrais-Lektion manchmal schwerelos anfühlt. Die Schwerkraft ist immer dieselbe, das sind die 70 Kilo, die meine Waage mir anzeigt, aber ich habe in bestimmten Momenten nicht das Gefühl, daß ich überhaupt irgendwas wiege. Man kann denselben Körper als ein physikalisches Objekt betrachten und sagen, der wiegt 70 Kilo; man kann diesen selben Körper als etwas ansehen, das man von innen heraus empfindet, und sagen: Ich habe das Gefühl zu fliegen, oder zu schweben. Für das Verständnis der Klaviertechnik ist diese Unterscheidung zwischen subjektiver Empfindung und objektiven Gegebenheiten, zwischen kinästhetischer und physikalischer Sichtweise auf dieselben Vorgänge essentiell. B Ja, sonst geht der Begriff „Kraftapparat“ in die falsche Richtung. G Neben Pichiers Lehre, die nebenbei auf den Pianisten Leschetizky zurückgeht, ist die andere große Quelle für das, was wir hier besprechen, Elisabeth Caland mit ihrer Entdeckung der Schlüsselfunktion des Schulterblatts, die sie unter dem Terminus Schulterblattsenkung beschrieben hat. Sie hat diese Entdeckung – oder soll man besser sagen: Erfindung? - unter dem Titel „Die Kraftquellen des Klavierspiels“ publiziert, um der Erfahrung Ausdruck zu geben, daß damit eine riesige Kraftquelle, die sie mit dem breitesten Rückenmuskel, dem latissimus dorsi identifiziert hat, für das Klavierspiel zur Verfügung gestellt wird. BN Ich war grade so zufrieden mit der Vorstellung, daß unser Kraftgefühl letztlich ein Anstrengungsgefühl ist, das aus einer Belastung kommt. Aber dann ist es ja tatsächlich so: Wenn ich riesige Muskelmassen einsetze, um diese winzige kleine Taste da auf ihren Tastenboden zu bringen, ist es jenseits jeglicher Überlastung, deswegen auch kein Anstrengungsgefühl, und deswegen auch nicht das Gefühl, große Kraft aufzuwenden. Aber daß es tatsächlich Muskeln sind, die eingesetzt werden, und daß es tatsächlich ein Kraftapparat im physikalischen Sinne ist, das stimmt doch letztlich. G Das stimmt. BN Ach so. Ich dachte, das muß ich jetzt auch revidieren. Warum hast du dann gesagt, der Begriff ist doch nicht gut? B Wenn ich’s recht verstanden habe, ist es so, daß... – ja, wenn man’s selber formulieren muß, gell, - ...daß es zwei Gefühle gibt für die Kraft. Für das, was mich zum Klavier bringt. Ein Gefühl der bloßen Kraft, das ist das Muskelgefühl, und das andere - das andere ist - ich kann’s noch nicht formulieren. Ich stecke da auch in einer falschen Richtung, ich habe auch die Vorstellung von Muskeln, die da eine Rolle spielen. Wenn ich die Hüftbewegung mache, sind das natürlich Muskeln. Ich kann’s wirklich nicht erklären, was dieses andere jetzt wäre. Vielleicht so: Manchmal geht es mir so, daß ich nur in Gelenken denke. Das Gefühl ist dann, daß ich meine Gelenke bewege. Das hat ein klangliches Resultat. Und dann bin ich nicht mehr bei Kraft. Dann wieder habe ich die Vorstellung, daß mein Muskel etwas macht und nicht mehr die Vorstellung, daß mein Gelenk etwas macht. BN Richtig. So hatten wir das ja auch. Das wäre tatsächlich furchtbar anstrengend. Deswegen haben wir das Muskel- und Kraftgefühl, da sind’s zwar auch Muskeln, aber als Bewegungsgefühl. B Ja, und das Bewegungsgefühl – ich glaube, das ist das, was Gerhard das kinästhetische Gefühl nennt, bezieht sich auf das Gelenk, und gar nicht auf die Muskeln. Wohingegen ich bei dem Kraftgefühl überhaupt nicht ans Gelenk denke, sondern nur noch an die Muskeln. M Ich verstehe nicht, warum jetzt wieder Muskeln ins Gespräch gebracht werden, wo wir vorher gesagt haben, daß über Muskeln eigentlich nicht gesprochen wird, und ich verstehe auch nicht, warum man gerade beim Finger eher an Muskeln denken sollte, wo, wenn ich das bei den Hospitationen richtig mitgekriegt habe, Gerhard von diesem ersten Gelenk, oder Grundgelenk spricht. B Ich glaube, es ist schon wichtig, darüber zu sprechen, weil es sich halt um Grundentscheidungen handelt. Vorhin hab ich gesagt: Glaubensbekenntnis, aber vielleicht ist „Grundentscheidung“ besser. Man macht einfach Grundentscheidungen, z.B. ob man an Gott glaubt oder nicht, oder so, und das ist eben auch eine: Kraft oder Gelenke. Das ist auch deshalb wichtig, weil – du hattest das vorher gesagt – die Kräftigung der Finger eigentlich eine verbreitete Ideologie sei. Und in dem Wort, in der Metapher „Kräftigung“ steckt einfach der Muskel, und nicht das Gelenk. Und diese Gegenüberstellung muß man schon sauber ausarbeiten, grade weil du ja auch eine Front aufmachen willst gegen bestimmte Leute, die eben kräftigungsmäßig denken, also in Antwort an und Gegenrede auf die, an die du ja auch eigentlich denkst. G Ja - Ich denke aber weniger in Fronten als, an ein für mich und für andere produktives Denksystem. Wenn wir sagen, wir wollen nicht über Muskeln reden, dann meine ich damit nicht, wir sollten uns darüber nicht verständigen, denn es gehört zur Metaphysik unseres Körperverständnisses dazu. Und ich finde, ein Gutteil dessen, was hier verhandelt wird, ist die Körpermetaphysik. Wie wir uns unseren Körper vorstellen. B Körpermetaphysik. M Dazu zwei Fragen. Wieso stellst du [an B. gerichtet] dir konkret bei dem Finger die Muskeln vor? Du hast doch gesagt: Meine Erfahrung ist: wenn ich mit Arm oder so spiele, stelle ich mir eher Gelenke vor, und wenn ich mit dem Finger spiele, stelle ich mir eher Muskeln vor. B Genau. Deswegen spiele ich ja nicht mit dem Finger. Aber so habe ich’s früher gelernt. Ich hab das bei meinen früheren Klavierlehrern auch so gelernt, daß ich mit der Fingerkraft zu spielen habe. Ich mach das jetzt nicht mehr. M Und was ist deine jetzige Vorstellung? B Das ist eine, die mich am Anfang ein bißchen baff gemacht hat: daß ich eben einfach nur in Gelenken zu denken habe. Ich habe noch nicht ganz verstanden warum. Wir haben das noch nicht diskutiert im Unterricht. Ich dachte mir: Der Tag wird kommen. Für mich zum Spielen hat es erstmal völlig ausgereicht: gut, also die Gelenke. BN Du bist ja despektierlich. B Ich bin immer despektierlich. BN Ich hätte gerne, daß wir nochmal diese Beschreibung von Feldenkrais wiederholen. Du hattest gesagt, physikalisch ist ja alles richtig, ich wiege soundsoviel, aber wenn wir Kraft empfinden, dann empfinden wir eigentlich nicht das Physikalische, sondern die Anstrengung, und wenn wir Kraft nicht empfinden, dann empfinden wir eine Schwerelosigkeit. Also wir reden von der Kraft als physikalischer Größe, die wir gar nicht wegreden wollen, und wir reden von Empfindung. Die Empfindung von Kraft haben wir eigentlich als Anstrengung, im Sinne von Überlastung, und die Empfindung von Schwerelosigkeit, Anstrengungslosigkeit – da ist die Kraft immer noch eingesetzt, wunderbar, die wirkt über die großen Muskeln, aber wir empfinden sie nicht als Kraft. G Ich finde diesen Punkt äußerst interessant. Versuchen wir es nochmal bei dem letzten Punkt. Also noch einmal zur Kraftempfindung. Zwei Typen von Kraftempfindung unterscheide ich im Moment: Erstens, wenn man mit einer verhältnismäßig großen Anstrengung zu tun hat. Zum Beispiel im Fitneßstudio, wenn man an den Trainingsgeräten ein erhebliches Gewicht einstellt, das man mit irgendwelchen Muskelgruppen bewegen will. Diese Kraftempfindung hat mit dem Verhältnis zwischen der Körperleistung und der damit erzielten Bewegung einer bestimmten Masse zu tun. Soweit ist das noch ziemlich einfach; aber es gibt eine zweite Kraftempfindung, die weniger einfach ist. Wir haben oft die Empfindung von Kraft, wenn wir etwas bewegen, weil wir nicht nur das Objekt bewegen, sondern gleichzeitig gegen einen die Bewegung im eigenen Körper behindernden Widerstand ankämpfen: ein Muskel arbeitet gegen einen anderen Muskel, der die Bewegung vollführen will. Das ist leider der Normalfall von Bewegung. D.h. unser Körper arbeitet eben nicht wie ein Katzenkörper, er arbeitet nicht auf diesem Niveau. Sondern er steht unter einem äußerst komplexen System innerer antagonistischer Verspannungen. Und was wir als Kraft empfinden, ist die Resultante, d.h. die Kraft, die erstens daraus besteht, daß man etwas Äußeres bewegt und gleichzeitig gegen den inneren Widerstand ankämpft. Wie wenn man Fahrrad fährt und dabei gleichzeitig die Handbremse anzieht. Das ist auf die Dauer sehr anstrengend. Der Körper nach einer guten Feldenkraislektion fühlt sich so an, als ob er Fahrrad fährt und dabei zum ersten Mal die Handbremse losläßt, die sonst immer angezogen war. BN Das heißt, man vergleicht die Bewegung, wie man sie bisher gemacht hat, mit der jetzigen, und die jetzige ist dann so leicht, daß man sich schwerelos fühlt. G Ganz genau. BN Also Differenzempfinden. G Ja. B Jetzt ist das mit diesen antagonistischen Muskelbewegungen – ist das der Normalzustand, mit dem man auf die Welt gekommen ist? G So weit will ich nicht gehen. Ich würde sagen, das ist ein Normalzustand in dem Sinne, daß im Prinzip alle Menschen, in unserem Kulturkreis jedenfalls und natürlich in unterschiedlich großem Maße, damit konfrontiert sind. B Es ist also nicht der natürliche Zustand. G Es ist für uns Menschen ein quasi-natürlicher Zustand im Sinne von „normal“. Die Leute sind verspannt, wie man sagt. Es gibt dabei eine auffällige Geschlechtsdifferenz: Frauen sind in der Regel weniger verspannt als Männer; das könnte zu ein paar weitgehenden Überlegungen anregen. Aber ich sag jetzt nur etwas auf einer ganz grundsätzlichen Ebene. Ich habe mich zu einem bestimmten Zeitpunkt entschieden, das ganze Denken in Kraftkategorien zu ersetzen durch das Denken in Spannungskategorien: d.h. als erstes verschiedene Arten von Spannungszuständen zu unterscheiden, und die Hauptunterscheidung ist die, daß man antagonistische Spannungen lernt zu erkennen und aufzulösen. Das Ziel ist, wenn ich beispielsweise den Arm hebe, nur den Arm zu heben und nicht gleichzeitig gegen Muskeln zu kämpfen, die eben diese Armhebung verhindern. Wenn das gelingt, fühlt sich die Armbewegung so an, als ob sie – ich würde sagen, als wenn ein Wind kommt, und der Arm wird vom Wind hochgetragen. Man kann dieses Gefühl ansatzweise schon dadurch induzieren, daß man sich vorstellt, der Oberarm wird von einem Wind gehoben, der von unten unter die Achsel weht. Dann kriegt man eine Ahnung, daß der Oberarm sich anders bewegen muß, als er es normalerweise tut. Schon das erzeugt eine andere Koordination. B Das ist schön; wenn man also nicht Kraft sagt, sondern Spannung, dann habe ich nicht mehr diese physikalische Muskelvorstellung. Die hab ich dann nicht mehr. Nicht mehr von vornherein, sie sind nicht mehr so dick. Aber es ist komplizierter, in Spannungen zu denken als in Kraft, oder? Spannung, Entspannung, ich weiß gar nicht so recht, wie die Spannung zustandekommt. Wenn ich Kraft sage, dann habe ich etwas, das man in Newton messen kann. Wohingegen bei Spannung habe ich das nicht. – Der Spannungsgedanke evoziert auch gleich Verspannung – was bei Kraft nicht der Fall ist. G Verspannung versus Entspannung, das ist der klassische Dualismus. Es gibt aber - tertium datur – einen Spannungszustand, der im Deutschen nur mit Hilfsbegriffen ausdrückbar ist, am ehesten spricht man von „Eutonie“. Eine eutonische Bewegung wäre eine, bei der die antagonistischen Gegenkräfte gemildert sind oder gar nicht vorhanden sind. B Warum nennst du den Kraftapparat nicht Spannungsapparat? G Weil dann die Differenz zwischen Kraftapparat und Griffapparat aufgehoben ist. Die Art, wie Kraftapparat und Griffapparat zusammenarbeiten, - das ist jetzt weit nach vorne gegriffen - , ist ein permanenter Fluß von Spannungen, wo der Kraftapparat den Griffapparat spannt und der Griffapparat den Kraftapparat. Es gibt da keinen Fixpunkt darin. Und mit dem Begriff „Spannungsapparat“ hast du diese Relation verloren. B „Spannung“ gefällt mir auch, denn über diese Vorstellung von Spannung kann ich zu einem Bild von Geschmeidigkeit kommen – was bei „Kraft“ überhaupt nicht geht. Man kann dann in Geschmeidigkeit denken. Darum geht’s glaube ich auch. Man kann denken, daß die Bewegungselemente von vorhin in ein Verhältnis der Geschmeidigkeit zueinander gebracht werden müssen. Das ist ein hinreichend vages, und auch ein hinreichend schönes Wort, man denkt an einen Puma oder so. – Wir hatten es auch vorher schon mit der Körpermetaphorik. Jetzt die Frage – die übrigens auch wieder eine Grundentscheidung angeht – , wieso es sinnvoll ist, sich das Klavierspielen anzueignen über Körpermetaphorik, über das Nachdenken über Körpermetaphorik. Du bist ja dahintergekommen, daß Kraft-Denken falsch sei; und du wolltest vorher etwas sagen darüber (das habe ich mir hier notiert), aber dann ging’s um etwas anderes. G Ich habe das noch schärfer formuliert, ich habe von Körpermetaphysik gesprochen. B Metaphysik sogar. Das habe ich schon wieder ausgestrichen, weil ich es nicht für möglich gehalten habe. G Man könnte sogar sagen, eines der Denkprobleme, die hier im Hintergrund wirken, ist, diese Körpermetaphysik zu lokalisieren und zu öffnen, um andere Körpermetaphysiken einführen zu können. B Um eine andere Metaphysik herzustellen? G Von mir aus. Vorerst. Wahrscheinlich wird man die Metaphysik nur los, indem man eine andere Metaphysik an deren Stelle setzt. Und mein Schritt besteht darin, die physikalische Metaphorik in Bezug auf den Körper zu ersetzen durch eine Spannungsmetaphysik. Eine Metaphysik der Körper-Spannung. B Und was hat das jetzt nochmal mit den Gelenken zu tun? Wir hatten vorher den Gegensatz aufgemacht zwischen dem Denken in Muskeln und dem Denken in Gelenken. Was hat jetzt das Bild der Spannung zu tun mit dem Denken in Gelenken? G Wenn wir uns Gelenke vorstellen, können die in allen möglichen Arten und Weisen miteinander in Bewegungsabläufe geraten, in geschmeidige oder aber in eckige. Die Gelenke sind neutral in bezug auf die Bewegungsqualität, sie legen nichts fest. Gelenke ermöglichen uns, Richtungen zu denken. Das Denken in Richtungen ermöglicht uns, klare Bewegungsvorstellungen zu haben. Damit ist die Bewegungsqualität noch nicht festgelegt. Um über Bewegungsqualität nachzudenken, müssen wir über Spannungen sprechen und verschiedene Spannungszustände unterscheiden. Z.B. unseren sogenannten Normalzustand allmählich als einen mehr oder weniger chronisch verspannten wahrzunehmen und zu identifizieren, aus dem heraus uns aber nicht ein Entspannungstraining führt (weil pure Entspannung uns strenggenommen bewegungsunfähig macht), sondern nur die Suche nach einem anderen Spannungszustand. BN Irgendwas leuchtet mir noch nicht ganz ein. Denken in Gelenken, dadurch besser Nachdenken über Richtungen, das ist auf jeden Fall erstmal deswegen günstiger, weil sich das jeder Laie vorstellen kann. Er hat – auch wenn er das Hüftgelenk mal zu hoch ortet und dann korrigiert wird – doch eine Ahnung davon, wo die Gelenke sind. Natürlich könnte man genauso mit Muskeln über Richtungen nachdenken. Da müßte man vorher eben studieren. Aber ob das nicht irrsinnig wäre? Wenn jeder den zugkräftigen Ansatzpunkt der Muskeln studieren müßte, um sich über eine Bewegung klar zu werden? Da müßte ich ein Anatomiebuch aufschlagen und und gucken, welche Muskeln alle beteiligt sind. Und ich kann sie mir trotzdem nicht vorstellen. Ich weiß dann, wie sie arbeiten, aber ich sehe nicht den Effekt. G Jetzt geben wir dem Nagel noch einen Kopf. Man kann sich ja fragen, wie kommt das eigentlich: Ich sitze ruhig da, und jetzt bewegt sich meine Hand. Was habe ich da gemacht? Habe ich gesagt: Hallo, musculus extensor carpi , , hallo Handstreckermuskel, zieh bitte das Handgelenk hoch? Das kann ich zwar sagen – nichts passiert. Was mache ich, damit sich die Hand bewegt? B Ich denke schon, daß ich da einen Muskel anspanne. G An welchen Muskel denkst du dann? B An gar keinen, ich habe keine Ahnung von Muskeln. G Also denkst du nicht an Muskeln. Wieso bewegt sich die Hand trotzdem? Daß sich da ein Muskel anspannt, darüber brauchen wir nicht zu reden. Das ist so eine ähnliche Aussage, wie daß du gleichzeitig atmest. Du atmest. Und du hast auch was gegessen, so daß Kalorien da sind. Aber wieso bewegt sich die Hand? M Vielleicht daß man doch ans Gelenk denkt. G Welches Gelenk? M Handgelenk. G Möglicherweise. BN Das glaub ich nicht. B Aber der Muskel bewegt die Knochen im Gelenk. Aber es ist doch der Muskel. Es gibt ein Gelenk, in dem das dann passiert, aber ursächlich ist natürlich der Muskel. G Im biomechanischen Sinne ursächlich ist der Muskel. Aber im operativen Sinne ursächlich - d.h.: Was löst wirklich aus, daß sich die Hand bewegt? - ist es nicht der Muskel. M Es ist die Vorstellung. G Exakt. Und welche Vorstellung? Wir haben Zugriff auf unseren eigenen Bewegungsapparat nur so, daß wir mittels Richtungs- und Zielvorstellungen in Gang setzen, wir können ihn nicht irgendwie direkt aufrufen. Also haben wir Zugang zu einer Änderung unseres Bewegungsverhaltens nur, wenn wir unsere Richtungs- und Zielvorstellungen ändern. Und nichts anderes ist der technische Teil des Klavierlernens. Die Änderung der Richtungs- und Zielvorstellungen. Und zwar „Ziel“ jetzt nicht im metaphysischen, sondern zunächst im ganz schlichten räumlichen Sinn. B Gut. Die Intention, die ich habe, bringt mich dazu, mich zu bewegen. G Das ist natürlich ein Satz, der wunderbar zweideutig ist, weil er auch im philosophischen Sinne gehört werden kann und dort genauso richtig ist. B Wie geht das? G Die Intention bringt mich in Bewegung. B Klar. – Und nochmal dieses andere Denken, mit den Muskeln – ich versuche das jetzt mal „kausal“ zu nennen, in Abgrenzung zu „intentional“, damit man ein paar Begriffe hat. Aber das Intentionale ist natürlich auch kausal. G Nein, das Intentionale ist final, würde man in klassischer Philosophie sagen. Die causa finalis, die Zielursache. Und dann müßte man die causa materialis, die materielle Ursache nehmen, das ist der Muskel. Und das Gelenk wäre die causa formalis, wenn man Klavierspielen wollte. – Die Formursache der Bewegung ist das Gelenk, das Handgelenk. Deswegen ist die Bewegung möglich in dieser Form, und in anderen vielleicht nicht - im Handgelenk ist z.B. das Umwenden der Hand nicht möglich. Es gibt also eine causa formalis, die die Bewegung festlegt. Causa materialis ist die physikalische, die biomechanische Seite, könnte man sagen – daß da ein Muskel ziehen muß – , aber die Wirkursache, die causa efficiens, ist die Bewegungsvorstellung, das ist es, was wirklich die Bewegung auslöst. Nichts anderes. M Und welche unterschiedlichen Zielvorstellungen kann man nun haben, wenn man eine Taste niederdrückt? G Wunderbar. Das ist die Frage. Keine Frage. B Na, daß man eben einen schönen Ton spielt – um mal wieder zum Anfang zurückzukommen. BN Nee, jetzt wollen wir ja Richtungs- und Zielvorstellungen haben. B Meine Zielvorstellung ist das schon: einen guten Ton spielen. G Wir müssen bei den Zielvorstellungen die beiden Ebenen unterscheiden: Wir haben eine spatiale, also eine räumliche Dimension dieser Frage, und wir haben eine ästhetische Dimension. Und diese ästhetische Dimension muß sich nun mechanische Übersetzung gefallen lassen. Das ist die ganze Crux des Klavierspielens. Wir haben wunderbare Vorstellungen, aber bitteschön – da ist ein großer schwarzer Kasten mit Holz und Gelenken, Achsen, und diese Dinger müssen bewegt werden. Und mehr haben wir nicht zur Verfügung, um die Frauen zum Weinen zu bringen. Das wäre vielleicht ein Punkt, wo wir aufhören könnten. |